“年轻时不愿分开牵着的手,年老时不愿放下许过的愿”。

2020年,周以仁老先生经历了人生中的一场重大磨难,相伴58年的爱人凌其敏离开了他。尽管他用尽了浑身的力气和精力,爱人却依然没有被抢救回来,遗憾与世长辞。

泪眼婆娑间,周老先生做了一个决定,那也是爱人生前曾与他一起探讨过的一个“愿望”——分别捐赠230万元和30万元人民币给上海交通大学及上海软件中心,并以设立基金会的形式为祖国的人才培养献出绵薄之力。

同年8月,周老先生以其伯父周志宏院士及其夫人凌其敏女士名义共同设立的“思源冠名教席基金”正式成立,用于支持上海交通大学公共基础课建设;而上海软件中心针对这笔捐赠设立的基金会也在紧锣密鼓地筹备中。

260万不是一笔小数目,但对周老先生而言,钱财与名利从来就没有那么重要,“我只是尽一份个人的绵薄之力,愿为上海交大及软件中心打造人才队伍,为祖国的人才建设尽一份心。”比起这些“身外物”,他更注重的是人才培养与“知恩图报”的为人品德。正如他的人生格言,“施恩图报非君子,知恩不报是小人。”

而周以仁老先生也确确实实活成了他所言的那种人。

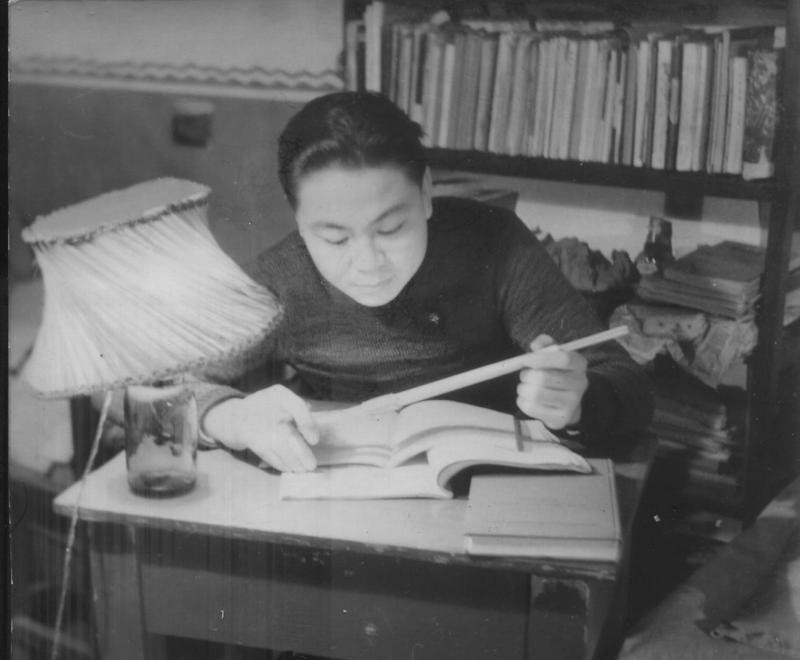

1938年12月29日出生于上海的周以仁从小就是个极其优秀的孩子,正如大家口中的“别人家的孩子”那般,不但聪慧而且勤奋。

高三毕业那年,因为仰慕上海交大“起点高、基础厚、要求严、重实践”的优良传统,又受到伯父周志宏的影响——周志宏是首届中国科学院院士、冶金与金属材料专家、上海交大材料学科奠基人,周以仁毅然选择就读上海交通大学机车车辆机械制造系。

大学毕业那年,他被分配进入武汉的铁道部江岸车辆厂,从事铁路车辆的设计与工艺工作。毕业前夕,伯父周志宏曾问过周以仁的毕业动向,当得知自己的侄子将赴武汉工厂工作后,却也只是笑道:“年轻人去工厂锻炼一下也挺好的。”

周以仁在工厂这一待便是十五年。十五年间,他秉承着一如贯之的踏实、肯干、重实践的工作理念,总是加班加点地工作在第一线。“其实我们那代人都是这样,想把自己的干劲、热情全部投入到工作当中,想着为国家建设奉献自己的一丝力量。”也因此,周以仁与爱人凌其敏结婚后分居了十年,期间甚至有五年的春节都不曾回上海过年,更遑论平时的双休日了。而对此,爱人凌其敏所表现的永远是支持与理解。

在铁道部江岸车辆厂工作期间,周以仁便参加了我国第一台检衡车的设计,又先后设计了C50敞车检修流水作业线,设计并组织施工了C50敞车底架电动翻转工作胎、敞车底架液压机械调梁室、C50敞车侧柱整体组装工作胎、G13新造车全套工艺装备等一系列重大的工艺方案和工艺装备。

1977年,周以仁被调至铁道科学院戚墅堰机车车辆工艺研究所任工程师。从机械转行投入信息化经济管理领域的他并没有感到“跨行当”的不适,而是立马组建了戚所第一支技术经济与现代化管理课题组,开始从事现代化管理领域的研究,做了一回戚所“第一个吃螃蟹的人”。

他先后负责开发了“铁路工业系统会计报表汇总系统”“工资管理系统”“配件管理系统”“账务处理系统”“物资管理系统”等众多的软件系统,并编写了《科学管理方法选编》一书,公开发表论文有“线性规划及其应用”“技术经济分析方法”“决策理论”等文章。

1986年,周以仁进入上海工业大学任教,后成为上海工业大学经济管理学院会计信息系主任兼计算中心主任。在科研任务最繁重的1992年,周以仁签约的科研经费达到了全校的九分之一,计算中心因此成为经济管理学院重要的教学和科研基地。同年,周以仁成为首批国务院特殊津贴获得者。1991年至1996年期间,他还曾先后三次获得上海市和福建省科学技术进步奖等。

周老先生曾说自己的职业生涯以科研工作为主,于他而言,这些奖项便是对他最好的肯定。

1993年,周以仁调入上海软件中心工作,从事企业信息化和医院信息化研究,直至退休。

周以仁告诉记者:“虽然我在中心工作的时间不久,工作中与大家接触的机会也不多。但退休后,中心的领导班子和退管委给予了我们这些老同志无微不至的关注与爱护,包括每年都会定期前来看望,陪我们聊聊天的同时也会及时询问我们的日常生活,几十年如一日的给予我和我的爱人关心关怀,比家人有过之而无不及。我能切身感受到软件中心是一个非常和谐、团结的大家庭,我也相信我们已经把彼此当成了一家人。”

也正因为走动得多了,中心退管委的工会主席陶敏甚至将每位退休职工包括周老先生的基本情况和家庭住址都如数家珍,每每前去探望的情景更似是“娘家人”唠嗑,而周以仁和爱人自然把这一切都看着眼里,念在心里。

采访当日,恰逢陶敏正在探望周以仁老先生,她笑着告诉记者,“其实是周老先生过誉了,去看望退休老员工是我们的职责,也是我们软件中心致力于告诉每位职工的企业文化——中心为大“家”,发展靠大“家”,周老的举动让中心的‘家’文化薪火相传,让后辈们感恩前行。当然,我也很乐意与他们聊天,能让我从另一个角度看待世界,获得人生启迪。”

在周以仁老先生的拇指上有一块伤疤,那是当年在武汉铁道部江岸车辆厂做工时留下的伤疤。但最令他念念不忘的却恰恰是在工厂奋斗的那十五年,“最近我还计划着,准备回武汉看望那些一起奋斗在第一线的‘战友’呐”,每每谈及过往,洋溢在周以仁脸上的始终是满满的笑容。毕竟那里有他的青春和回忆,而他始终将国家、群众利益摆在首位的态度,也是在那时被牢牢地印刻在血脉中,这是他身为一名党员的初心和使命。

因为家庭原因,周以仁直到1991年6月18日才正式入党,成为一名中国共产党党员。入党那天,每位党员都需要讲几句话,而周以仁是这样说的,“虽然我今天加入了中国共产党,但今天以前的我和今天以后的我并不会有多大区别,以前我就是按照一名合格党员的准则要求自己,所以以后也会如此。”

在周老先生心目中,党员准则就是舍小家为大家,要舍己为人;党员就是要全心全意为人民服务,要把先锋精神落实到工作中,兢兢业业为国家、为单位奉献自身力量。

在岗位上尽职尽责的周以仁不仅自身散发着光和热,他的满腔激情更是照亮并感染了一批人。他会因为厂里同事家境贫穷,孩子众多吃不饱饭,每个月将自己的粮票分出一部分给对方;爱人凌其敏去修衣服的拉链时,恰巧发现修拉链的师傅是个残疾人,家中还育有两个脑瘫孩子,面对素昧平生但又急需援助的陌生人,他也会毅然与爱人一起每年资助对方一笔钱,这一帮便是20年,从未间断。

常常有人不解,问周以仁做这些事的时候,想没想过要图点什么,但答案必定是那句“施恩图报非君子,知恩不报是小人。”也是因为这句话,周老先生与爱人凌其敏做出了分别捐赠230万和30万元给上海交通大学和上海软件中心的决定。

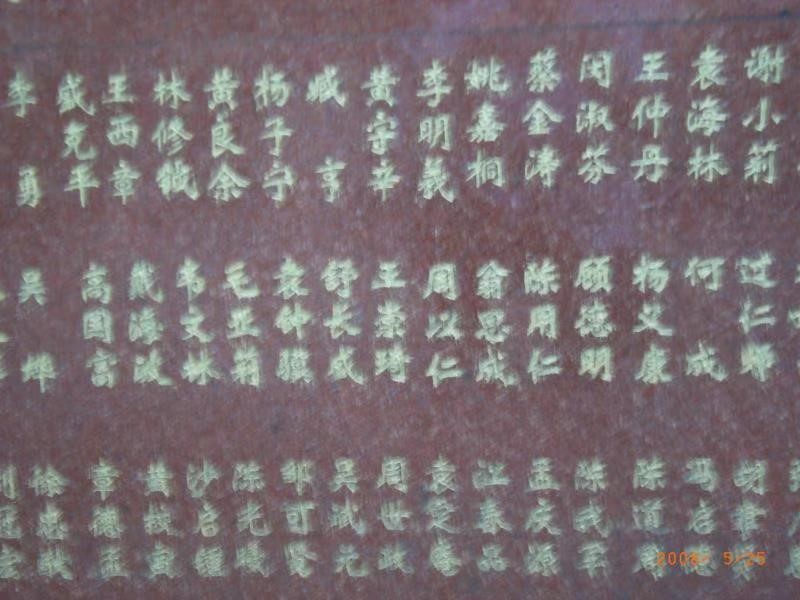

上海交大建校100周年校庆时,向母校捐赠款项的校友名字留念,其中包括周以仁。

而这一切源于2018年。有一天,周老先生的爱人不小心摔了一跤,突发大脑大面积出血。8个月的康复疗程中,周老先生日夜坚守在爱人身边,而上海交通大学和上海软件中心的相关领导对这件事也十分重视,为其四处寻觅良医并亲自探望关心就医进展。

据悉,坚持以人为本的上海软件中心已通过该笔款项建立了人才激励专项资金,将作为中心事业发展在专业技术领域表现突出的人才奖励,助推软件中心精英成长成才,推进中心人才队伍培育和建设。而这些正与周老先生“中心的发展最离不开的是人的发展”的理念不谋而合。

年轻时,周老先生就不喜欢耍官威,不为不义之财折腰。他甚至不乐意别人喊他官名,还不如“老周”“周老师”来得平易近人。也因此,他总能和学生、下属打成一片,“犯上不犯下”是他的另一大工作原则,“只有真心把群众利益放在心里,才能切实搞好工作。”与其整那些虚头巴脑的事,还不如实干来得有意义。

培育人才时,周老先生更是如此。他惜人才,但也重品质——他会为下属出头,也会因下属人品不行而不讲情面,显得耿直又爽快。

如今,他早已桃李满天下,那些受过他恩惠的学生总念着他的好,不定期拜访,聊聊自己的心里话。他的学生大多也随他,知恩图报。就像周老先生自己,念着生命中那些帮助过他的贵人,也乐意用尽全力为他人投掷援手。“我这一生就是四句话。”回顾过往,周老先生这样总结道,“人生经历复杂,生活道路坎坷,总有贵人相助,懂得知足感恩。”

广州日报·新花城记者 李晓璐

版权所有 ©2021. 上海计算机软件技术开发中心 All Rights Reserved 沪公网安备 31011202012393号,沪ICP备14033306号-25